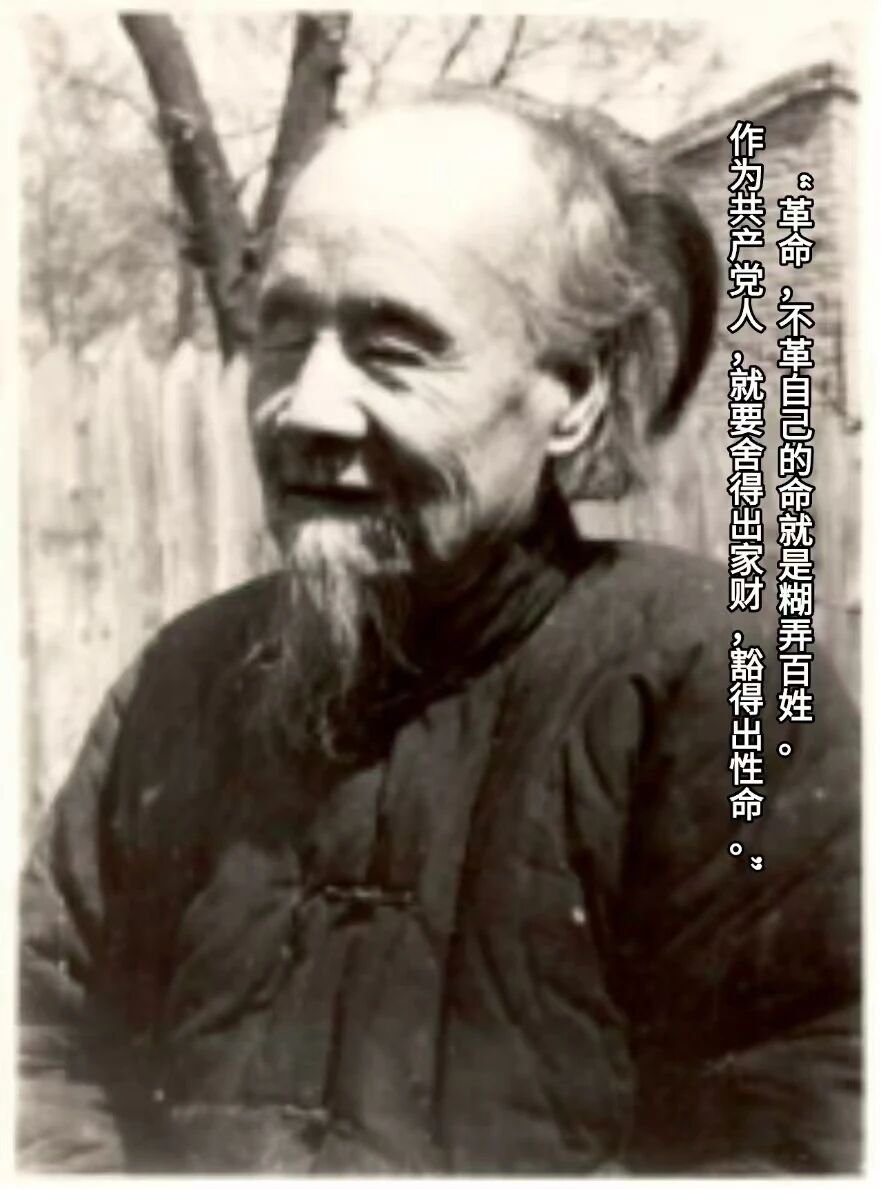

清廉印记 ③ 丨弓仲韬:舍得出家财 豁得出性命

东城区作为马克思主义在中国最早的系统传播地和中国共产党的重要孕育地,培养和造就了一大批廉洁奉公的中国共产党重要创始人与早期成员。东城区纪委监委与区委党史办联合开设“党史中的清廉故事”专栏,回顾革命先辈在东城这片红色沃土上的清廉事迹,激励广大党员干部永葆廉洁本色,厚植为民情怀。

弓仲韬:舍得出家财 豁得出性命

图:弓仲韬雕塑像

他出身河北名门望族,本可继承万贯家财,却散尽田产办夜校、建支部,甚至被家族除名、刺瞎双眼,仍九死而不悔。他是全国第一个农村党支部的创建者,是用生命践行信仰的农村共产主义运动先驱。他说:“革命,不革自己的命就是糊弄百姓”。今天,让我们走近弓仲韬,感受他那“舍家财、豁性命”的赤胆忠诚。

弓仲韬(1886—1964),河北安平县人。他出生于一个世代为官的地主家庭,曾祖父、祖父、父亲三代为官,家中有良田三百余亩,是当地有名的富户。穿皮马褂、戴礼帽,想吃“白运章”包子就派下人骑马去保定买——这是弓仲韬早年的生活排场。

1916年,弓仲韬考入北京法政专门学校。1919年参加五四运动后,他任职于北京沙滩小学。因经常到北大图书馆阅读进步书刊,他有幸结识李大钊并深受其影响。1923年4月,经李大钊介绍,弓仲韬加入中国共产党。李大钊曾对他说:“知识阶级要与劳工阶级打成一气,要到农村开展工作,把农民组织起来。”弓仲韬铭记在心,毅然放弃京城工作,回到家乡安平县台城村开展革命工作。

“革命,不革自己的命就是糊弄百姓。”这是弓仲韬常说的话。他首先将自家房屋腾出,创办平民夜校,以教识字为名,行革命教育之实。他自编教材,用通俗语言讲解阶级斗争,讲述苏联十月革命故事。学员从十几人增加到五十余人,弓仲韬顺势组建农会,培养党的积极分子。

1923年8月,弓仲韬在自己家中主持召开会议,成立了中共安平县台城特别支部,直接受中共北京区委领导,弓仲韬任书记。这是中国共产党在全国农村建立的第一个党支部,成为中国农村党建史上重要的里程碑。

图:位于河北省安平县台城村的全国第一个农村党支部纪念馆

为支持革命,弓仲韬开始“败家”之路。他变卖田地家产,筹集资金办夜校、开毛巾厂解决贫困党员生活问题,创办台城女子小学培养革命后代。他鼓动自家长工要求涨工资,告诉长工“不涨工钱就不下地,涨了工钱要到处宣扬”。

这些举动激起族中地主豪绅的强烈不满。他们视弓仲韬为“逆子”,将其名字从弓氏祠堂除名。到1934年,弓家300多亩田产已被他变卖殆尽。

1934年春,弓仲韬的母亲在敌人无休止的搜抄威胁中去世。为躲避追捕,弓仲韬只能在夜间怀揣手枪匆匆安葬母亲。同年,安平县党组织遭破坏,弓仲韬与党失去联系。

七七事变后,弓仲韬拉着卧病的妻子,带着女儿弓乃如毅然奔赴延安找党。行至西安,因妻子病情恶化只得暂住。1939年冬,妻子病逝,弓仲韬用草席裹尸埋葬后继续奔赴陕北。因无法通过国民党封锁区,弓仲韬流落汉中,在一家工厂当伙夫。虽与党失去联系,他仍利用工余时间在工人中宣传革命道理。1942年,资本家借其患眼病之机,以治病为名用针刺瞎他的双眼。

双目失明后,弓仲韬依然不屈不挠,一边想办法找党,一边继续宣传革命。1943年,离开家乡6年的弓仲韬只身回到台城村,生活异常拮据,靠吃“百家饭”度日。

1959年,黑龙江省委得知并确认弓仲韬是一位功勋卓著的老革命后,决定给予他每月70元生活补助及一些物资供应。这是老红军的待遇水平,但弓仲韬却常伤感落泪:“我不能为党工作了,我没有完成党交给的任务......”

1964年3月,弓仲韬病逝于哈尔滨。临终前,他再三嘱咐孩子:“一定要把我节余下的一千元钱交给党,作为我最后的一次党费......”

弓仲韬一生舍家财、豁性命,却始终坚守信仰、廉洁自律。他创建的全国第一个农村党支部,如星星之火,终成燎原之势;他“舍得出家财,豁得出性命”的革命精神,成为一代代共产党人永续传承的宝贵财富。(图文/朱为存 王能能)