清廉印记 ① | 李大钊:勤朴清直 高山仰止

东城区作为马克思主义在中国最早的系统传播地和中国共产党的重要孕育地,培养和造就了一大批廉洁奉公的中国共产党重要创始人与早期成员。东城区纪委监委与区委党史办联合开设“党史中的清廉故事”专栏,回顾革命先辈在东城这片红色沃土上的清廉事迹,激励广大党员干部永葆廉洁本色,厚植为民情怀。

李大钊:勤朴清直 高山仰止

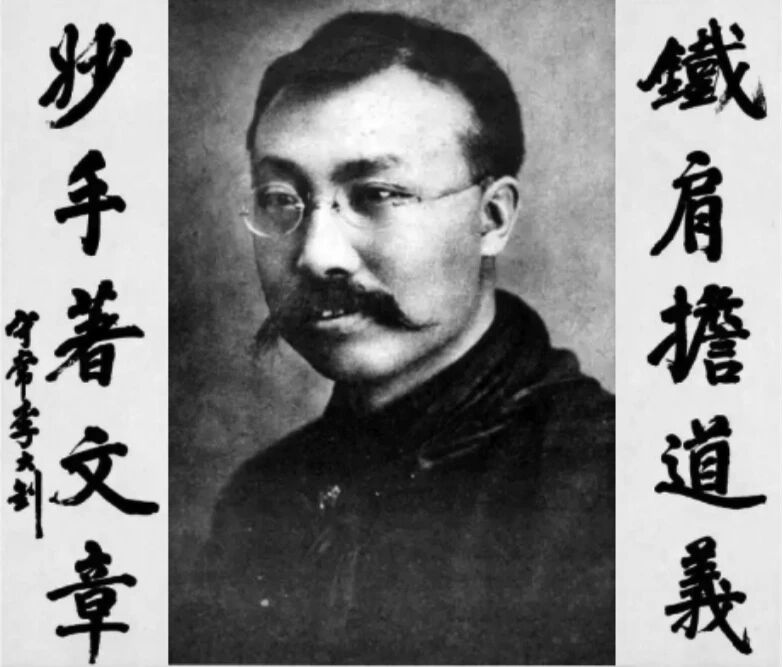

图:李大钊先生肖像照及手书对联

他每月收入超200银元,本可锦衣玉食,却甘愿啃窝头、租破屋,把绝大部分薪金用于党的事业、接济青年。他是中国共产主义运动的先驱,更是廉洁自律的典范。今天,让我们走近李大钊先生,“俭朴清廉,洁白一生”。

李大钊(1889年—1927年),字守常,河北乐亭人。他的一生恰如其自述——“黄卷青灯,茹苦食淡,冬一絮衣,夏一布衫”。他在探索救国救民道路的进程中,始终“以民生为念”,潜心研考“民生凋敝之原”,探求民生问题“解决之道”。

在日留学期间,李大钊就曾指出:人生的烦忧苦恼,来自于无穷的追名逐利的欲望,应该“脱绝浮世虚伪之机械生活”,追求优美高尚的生活。1917年,李大钊的思考更加深入。他在《简易生活之必要》一文中又指出:“吾人自有光明磊落之人格,自有真实朴素之生活,当珍之、惜之、宝之、贵之,断不可轻轻掷去,为家族戚友作牺牲,为浮华俗利作奴隶。”“简易生活者,实罪恶社会之福音也,而奢侈,贪婪是社会罪恶的根源。”

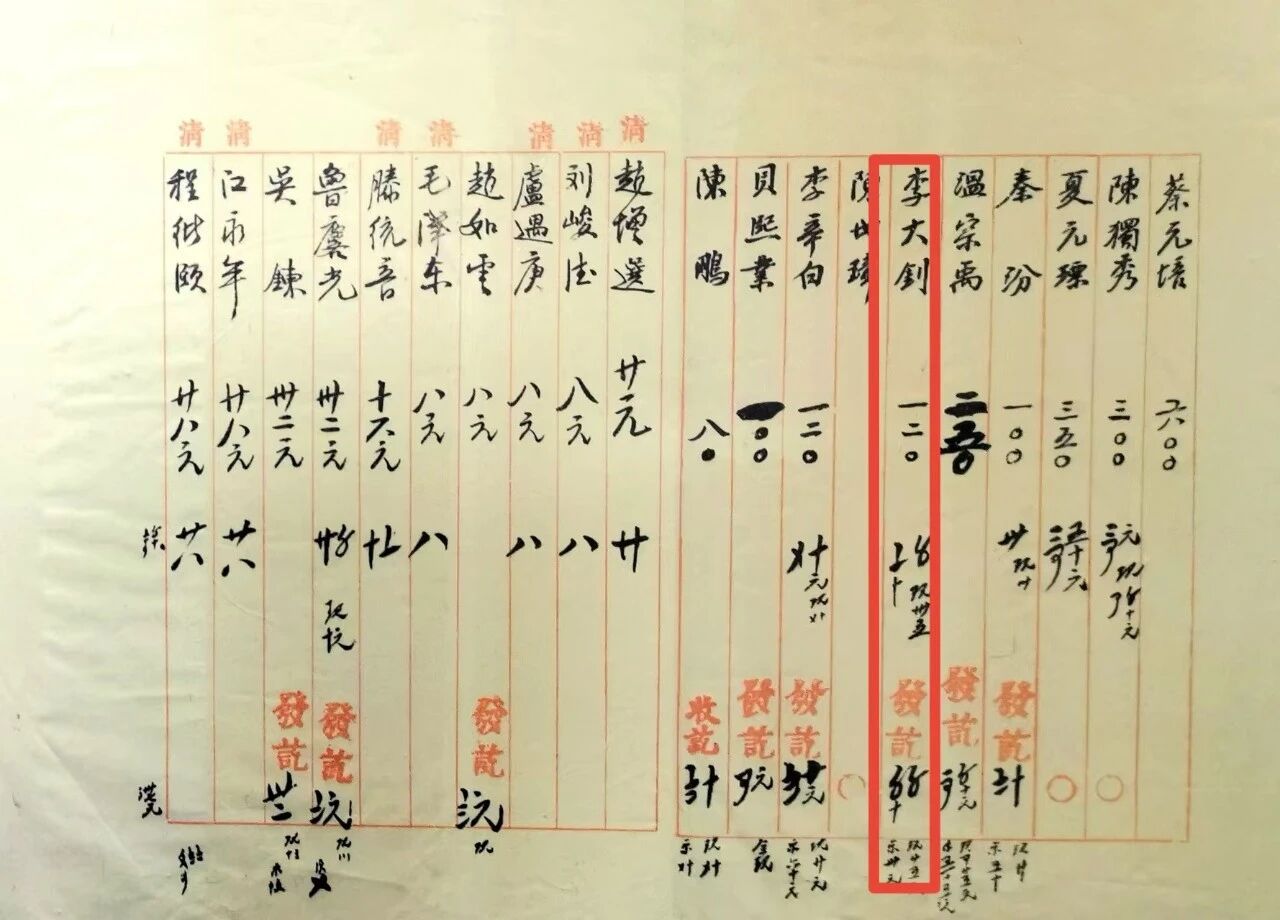

据《北大教职员薪金底册》记载,1919年1月,李大钊的薪金是120元;1920年6月是140元。后加上他担任多所大学教授以及演讲费、稿费等,每月收入在200块银元以上,这使他在当时完全能够过非常富裕的生活,因为一块银元就可以维持一个普通人家一个月的生活开支。然而李大钊在北京没有盖过一间房,买过一垄地,从1918年进入北京大学到1927年牺牲,近十年中李大钊五次搬家躲避敌人的监视,却都是租房子住。

图:《北大教职员薪金底册》记载李大钊薪资的档案

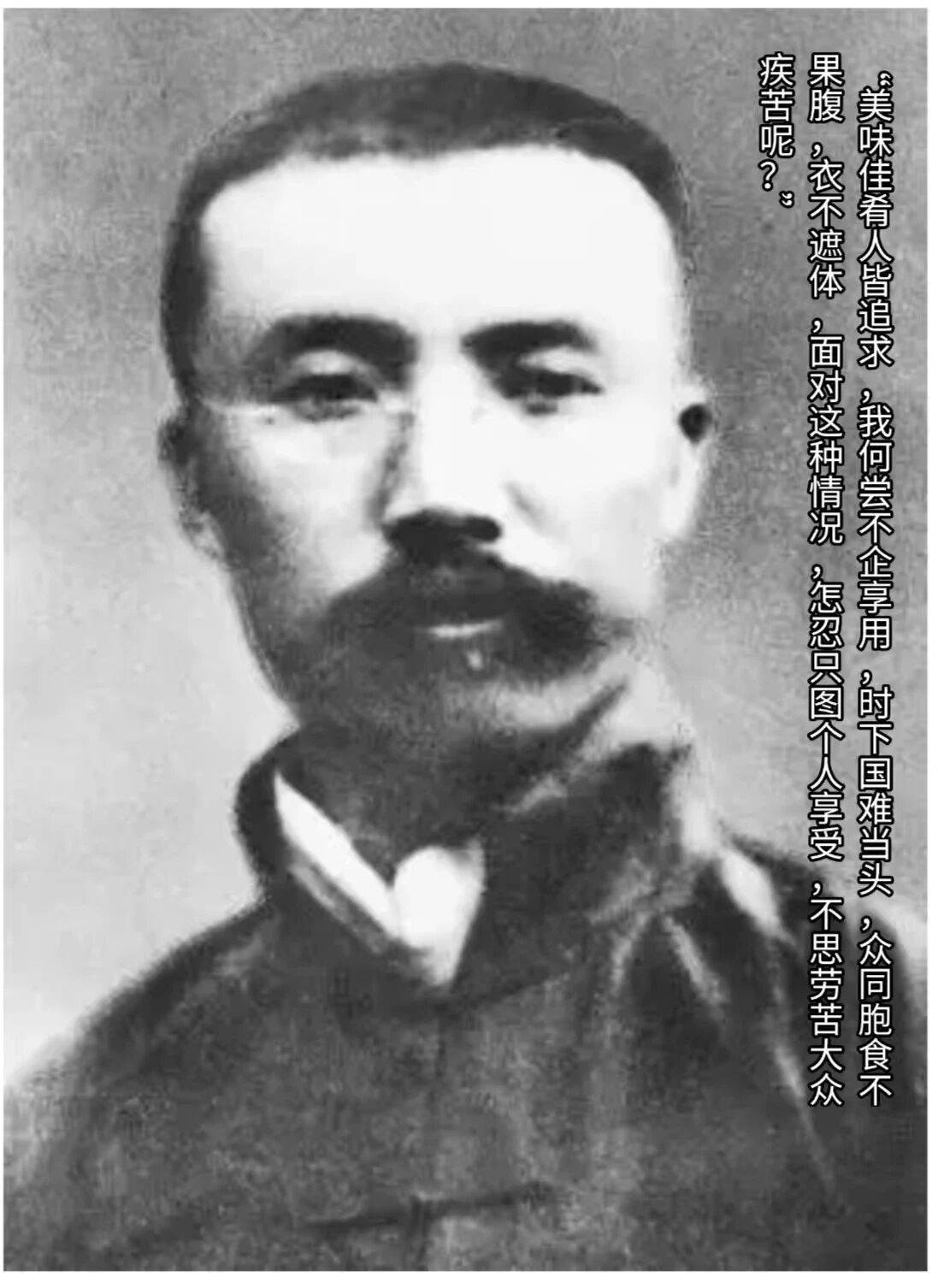

那么,他的收入究竟用于何处?

他的薪金大部分流向了革命事业。1920年11月,北京的共产主义者创办面向工人的《劳动音》周刊,初创时毫无经费。李大钊当即承诺每月捐出80银元。到了年底,为筹办长辛店工人夜校并承担《劳动音》的出版,每月需款250银元,他又将每月捐款增至100银元。

他亦常年慷慨资助清寒青年与同志,常常导致家中经济拮据。其子李葆华回忆道:“他手头一宽裕,就帮助有急需的人,从不计较归还不归还。”北大校长蔡元培得知后深为感动,特意通知会计科发薪时预先扣下一部分,直接交予李夫人维持家用。

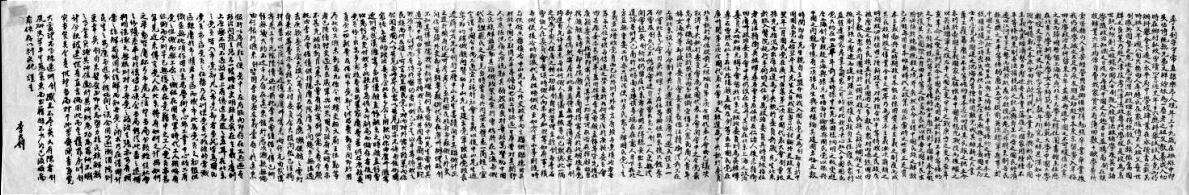

在担任国民党北京执行部负责人期间,李大钊手中经常流转大额经费,但他始终分文不占,所有公款进出清晰可查。被捕后,他在《狱中自述》中详细列明每一笔款项的存储与提取情况,其清白操守令人肃然。

他更将清廉自律作为家训传承。他教导子女勤俭朴素、献身革命,长子李葆华后来主政安徽时,仍坚持深入基层、轻车简从,被百姓誉为“李青天”。李葆华与家人一生秉持简朴生活,居所简陋,饮食清淡,始终信守爱国为民、廉洁奉公的家风。

图:李大钊《狱中自述》

李大钊的清贫,并非苦行自抑,而是源于对马克思主义的坚定信仰、对人民命运的深切关怀。“吾人当求优美之生活,而非过度之欲望。”这份清醒与坚守,让他成为一座永世仰止的高山:不仅以思想唤醒时代,更以人格照亮后人。(图文/朱为存 王能能)