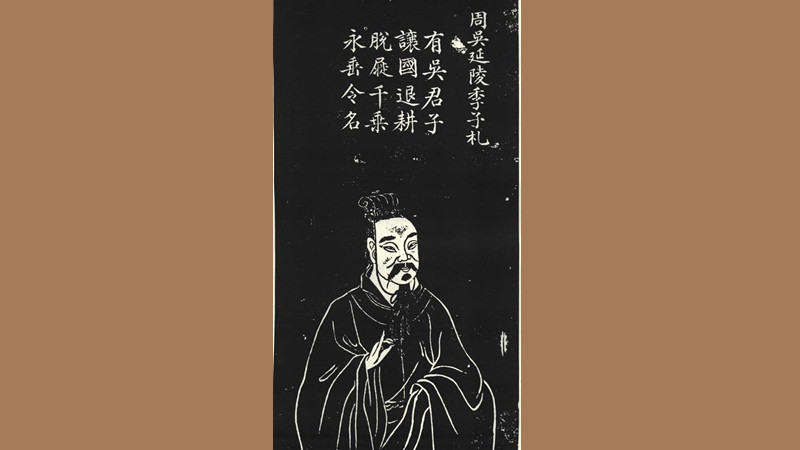

季札之剑

季札是春秋时期吴王寿梦的儿子。他聪颖博学,十分贤明,不仅父王喜爱无比,几个哥哥也是心悦诚服。由于他的威望很高,各诸侯国君热切邀请他前去访问。在一系列出访活动中,季札先后拜访了晏婴、子产、叔向等贤能之士,得到了很高的礼遇和赞赏。

在访问徐国时,徐国国君看到季札的宝剑比较特别,就请过来一观。当宝剑出鞘时,闪烁的寒光与徐国国君热切的眼光顿时“焊”在一起。季札从徐国国君惊喜的表情和爱不释手的表现中,已经猜测出他想拥有这把宝剑。但是,季札还要去别国访问,宝剑作为身份和地位的象征又是必不可少的礼仪之物。因而,季札就没有推美相让。季札决定,等出使完各国,再把宝剑送给徐国国君。

意想不到的是,等季札出使结束,再到徐国赠剑时,这位国君已经不在人世了。季札十分悲痛,把剑挂在这位国君坟墓旁的树上就离开了。徐国百姓闻之,非常感动,情不自禁地引吭歌曰:“延陵季子(季札封地延陵)兮不忘故,脱千金之剑兮带丘墓。”

季札之剑,乃吴国宝物,然而,他不重国宝重心诺,着实令人赞叹。此时,垂于天地间的,已不单是一把宝剑,而是一座巍然的精神大厦。

一

它是道义。

子曰:“人而无信,不知其可也。”窃以为,这个“信”内涵有二:一是你对别人有信用,二是别人信任你。只有自己讲信用,才能得到别人的信任;只有得到别人的信任,办事才能成功。只有大家都讲信用,人与人之间形成相互信任的良好状态,整个社会才能正常、和谐、健康地运转。否则,必陷入尔虞我诈、无休无止的内耗和纷争中,什么事都办不成。孔子对此看得十分真切,故而语之谆谆地告诫人们:人如果不讲信义,那怎么可以呢?

季札显然是读懂了这一点。徐国国君对季札很钦敬、很友好;季札内心同样十分尊敬对方,把他看成可以推心置腹的朋友。徐国国君不幸去世,季札就是想赠剑也已经不可能,直接回国完全顺理成章。但季札不这样认为,徐国国君虽然人不在了,但他的坟墓还在,履行自己对友谊的忠诚,弥补这一份“珠联璧合”缺憾的条件尚存,只要真想做,就一定能做到。道义永远比国宝分量重。徐国百姓发自内心咏赞的,不是这一把价值连城的宝剑,而是人世间最为宝贵的真诚和道义。

二

它是良心。

生活中,各种软硬规则约束和规范人的行为,从而保证社会生活的正常和有序。但又有很多时候,起决定作用的是人的良心。

按理说,徐国国君只是从神情上表现出对宝剑的喜爱,并没有开口请求,季札也没有任何关于宝剑的一点点口头承诺,在场其他人也不可能知晓个中奥秘,因而自然也就谈不上“求”与“诺”这个问题了。可是季札却这样说:“徐国国君心仪这把宝剑,我心里已经答应给他。如果因为他如今不在了,就不再给他宝剑,这是欺心。而违背自己的良心做事,正人君子是不会这样做的。”(“吾心许之矣。今死而不进,是欺心也。爱剑伪心,廉者不为也。”)在季札看来,生于世上,立于天地之间,良心比什么都重要。

关于良心,宋代大儒朱熹这样谓之:“良心者,本然之善心。即所谓仁义之心也。”与生俱来的、不被外物环境所左右的那颗本真之心,是即是,非即非。一切所思、所为都遵从内心真实的判断,该说不该说,该做不该做,就都有了主张。无论威逼,抑或利诱,都统统如过眼浮云。

三

它是丰碑。

季札之“剑”,穿越历史的烟云一直闪亮了两千多年,犹如茫茫暗夜中的灯塔,照彻人类的未来之路。“掩耳盗铃”的故事早已家喻户晓并成为自欺欺人的笑谈,然而,古今中外又有多少这样的衮衮诸公仍在演绎着这样的剧情。正如唐人杜牧在《阿房宫赋》中所说的那样:“秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。”何也?归根结底就是在“心”这道关隘前打了败仗,昧心了,欺心了。《增广贤文》谆谆告诫:“再三须慎意,第一莫欺心。”遇事要再三考虑,慎重行事,切莫做了违心之事。晚清名臣曾国藩更是深知其理,他把“不欺心”始终当做自己和子弟修身立业的铁定课程,无论身处何种境遇,都绝对不准“旷课”。

季札曾想将宝剑赠给新任的徐国国君,以完成自己未了的心愿。可是新国君没有接受,他是这样说的:“先君无命,孤不敢受剑。”也就是说,宝剑再贵重,也重不过信义,重不过天地良心,我怎么能无缘无故就要别人的宝物呢?这说的还是剑吗?俨然就是一座其大无外、其小无内的丰碑呀!上面清清楚楚标示出怎样做才无愧于“人”这个称谓。

司马迁盛赞季札是一位“见微而知清浊”的仁德之人。他的那把不朽之“剑”,一如垂于宇宙的北斗,永远为一个个钟情于明天的灵魂指路。